Sport und Vorhofflimmern

Gerade im Leistungssport geht man des Öfteren sowohl im Training als auch im Wettkampf an seine Grenzen. Unter dem Aspekt der Herzgesundheit soll es in diesem Artikel um die häufigste Herzrhythmusstörung und deren Bezug zum Sport gehen.

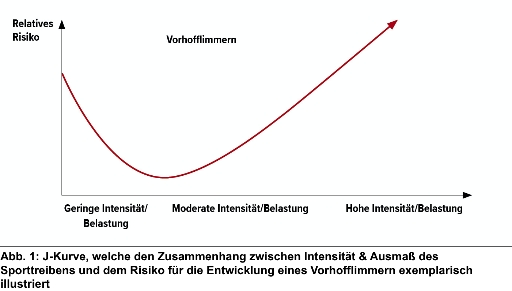

Beim Vorhofflimmern (VHF) kommt es zu einer Störung des elektrischen Taktgebers in den Vorhöfen des Herzens. Bedingt dadurch kontrahieren die Vorhöfe nicht mehr rhythmisch sondern flimmern mit einer Frequenz von 360-600 Schlägen pro Minute. Das Blut kann somit nichtmehr regelrecht in die Kammern gepumpt werden. Durch die Funktion des AV-Knotens werden diese Herzfrequenzen nicht komplett auf die Herzkammern übertragen, was in der Regel vor einem Kreislaufstillstand schützt. Trotz der gesundheitsfördernden Wirkung von Sport, scheint Ausdauersport für das Risiko von VHF eine J-förmige Dosis-Wirkungs-Beziehung zu haben [1]. Ableitend lässt sich feststellen, dass bei geringen oder aber auch bei sehr hohen sportlichen Belastungen das Risiko für die Entwicklung eines VHF steigt.

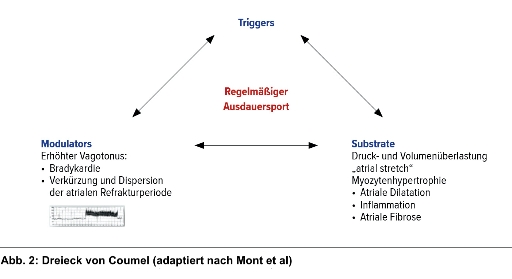

Bei Leistungssportler und Ausdauersportathleten ist das Risiko um etwa das 5-fache erhöht und es zeigt sich eine auffällige männliche Dominanz [2]. Grundsätzlich kommt es durch regelmäßigen Ausdauersport zu einer harmonischen Vergrößerung des Herzens im Sinne eines Sportlerherzens. Im Zuge dessen vergrößern sich auch die Vorhöfe welche unter sportlicher Aktivität eine große Druck- und Volumenbelastung erfahren. Vereinfacht gesagt kommt es in der Folge zu Umbauprozessen, die die elektrische Aktivität der Vorhöfe als Taktgeber des Herzrhythmus stören können. Im Leistungssport werden für die Entstehung des Vorhofflimmerns die folgenden Punkte verantwortlich gemacht:

- strukturelle Faktoren z. B. Umbauprozesse (Remodeling) der Vorhöfe mit Dilatation (Vergrößerung) und Fibrose (bindegewebiger Umbau)

- Modulatoren z. B. verkürzte Refraktärzeit, veränderte autonome Regulation

- Trigger

Aus diesen Punkten haben Coumel et. al eine Dreiecks-Wechselbeziehung entworfen, welche die Ausbildung und den Erhalt des Vorhofflimmerns bei Sportler versucht zu erklären [3]. Die veränderte Regulation des autonomen Nervensystems lässt eine Unterteilung in ein vagal- (meist nachts oder Erholung) und ein adrenerg (meist unter Belastung) getriggertes Vorhofflimmern zu [4]. In 70% der Fälle zeigt sich bei den betroffenen Sportlern ein vagal getriggertes VHF mit Symptome in der Nacht oder Erholungsphasen [5].

Wie macht sich das Vorhofflimmern bei Sportlern bemerkbar?

Wie macht sich das Vorhofflimmern bei Sportlern bemerkbar?

Beschwerden können in Ruhe aber auch unter Belastung auftreten. Dabei stellen sich die Patienten mit einem ungewöhnlich schnellen Herzfrequenzanstieg oder einem unregelmäßigen Puls vor. Hinzu kann es unter Belastung zu ungewöhnlichen Sprüngen in der Herzfrequenz kommen. Damit einhergehend klagen die Patienten während der Episoden über einen Leistungseinbruch bzw. eine geringe Belastbarkeit [4].

Auf die genaue Diagnostik möchte ich an dieser Stelle nicht näher eingehen. Grundsätzlich wird ein Vorhofflimmern durch die Elektrokardiografie (EKG) diagnostiziert. Weitere wichtige Untersuchungsbestandteile sind die Abklärung der Schilddrüsenfunktion, ein Herzultraschall und eine Medikamentenanamnese [6]. Bestehen entsprechende Symptome, ist eine sportmedizinische oder kardiologische Vorstellung zur entsprechenden Abklärung nötig.

Therapie

Bei sportassoziiertem Vorhofflimmern stellt die Reduktion der sportlichen Aktivität einen ersten Schritt der Therapie dar. Oft lässt sich diese Option jedoch gerade im Leistungssport nur schwierig umsetzten. Da sich bei einem bestehenden VHF Thromben im Vorhof bilden können, die die Gefahr eines Schlaganfalls erhöhen, sollte auch bei Sportlern eine präventive Antikoagulation (Hemmung der Blutgerinnung) diskutiert werden. Damit steigt in der Folge das Blutungsrisiko bei diesen Patienten an. Kontaktsportarten oder Sportarten mit erhöhten Sturz- und Verletzungsrisiko wären darunter nicht möglich.

Für die Behandlung des Vorhofflimmern stehen zwei therapeutische Optionen zur Verfügung: die Rhythmuskontrolle sowie die Frequenzkontrolle. Bei der Frequenzkontrolle geht es vereinfacht gesagt darum, medikamentös die Herzfrequenz zu senken. Für Leistungssportler ist der Nutzen jedoch begrenzt, da durch eine Kontrolle der Herzfrequenz auch die Leistungsfähigkeit stark eingeschränkt wird [7].

Die zweite Option ist die Rhythmuskontrolle, bei der die Therapie der gestörten elektrischen Herzaktion im Vordergrund steht. Medikamentöse und interventionelle Möglichkeiten stehen dabei für die Überführung in einen normalen Herzrhythmus zur Verfügung. Bei der interventionellen Ablationsbehandlung werden operativ die für das Vorhofflimmern verantwortlichen Strukturen verödet. Welche medikamentöse Therapie man wählt oder ob man sich für eine Intervention entscheidet, hängt stark vom genauen Typ des Vorhofflimmerns ab und ist eine individuelle Entscheidung [2] [6].

Quellen:

- La Gerche, A. and C.M. Schmied, Atrial fibrillation in athletes and the interplay between exercise and health. Eur Heart J, 2013.34(47): p. 3599-602.

- Wilhelm, M., Atrial fibrillation in endurance athletes. Eur J Prev Cardiol, 2014. 21(8): p. 1040-8.

- Coumel, P., Paroxysmal atrial fibrillation: a disorder of autonomic tone? Eur Heart J, 1994. 15 Suppl A: p. 9-16.

- Müssigbrodt A., v.B.Y., Richter S., Arya A., Bollmann A., Hindricks G., Sport trotz Herzrhythmusstörungen. Niebauer J. (eds) Sportkardiologie. Springer, Berlin, Heidelberg, 2015.

- Mont, L., et al., Physical activity, height, and left atrial size are independent risk factors for lone atrial fibrillation in middle-aged healthy individuals. Europace, 2008. 10(1): p. 15-20.

- Zipes, D.P., et al., Eligibility and Disqualification Recommendations for Competitive Athletes With Cardiovascular Abnormalities: Task Force 9: Arrhythmias and Conduction Defects: A Scientific Statement From the American Heart Association and American College of Cardiology. Circulation, 2015. 132(22): p. e315-25.

- Wernhart, S. and M. Halle, Atrial fibrillation and long-term sports practice: epidemiology and mechanisms. Clin Res Cardiol, 2015. 104(5): p. 369-79.

Abbildungen:

Abb. 1 und Abb. 2: https://www.universimed.com/ch/fachthemen/regelmaessiges-training-risikofaktor-oder-therapieoption-2110808 mit freundlicher Genehmigung von PD. Dr. Schmied